La intrincada historia de "cacao" y "cocoa" para describir los granos de cacao fermentados de Theobroma cacao y sus posteriores dulces de chocolate está profundamente arraigada en los intercambios culturales, las evoluciones lingüísticas y el comercio global. La sutil diferencia entre estos dos términos tiene un peso histórico, sacando a la luz sus trayectorias individuales y compartidas, desde las antiguas civilizaciones de América Central y del Sur hasta los vibrantes mercados globales actuales.

En la actualidad nos encontramos con autores e influenciadores que intentan acuñar significados distintivos para cada uno de los fonemas, y es cierto, como explicaremos, que ambos términos tienen ya cierta diferenciación subjetiva, pero antes de apresurarnos a establecer definiciones, repasemos la etimología de la palabra.

Orígenes del cacao: la preciosa semilla de las Américas

La palabra «cacao» tiene su origen en el vocablo náhuatl «cacahuatl», usado por los pueblos indígenas del actual México para referirse a las semillas del árbol Theobroma cacao. El contacto de los europeos con el cacao comenzó con sus primeros encuentros e intercambios con estas culturas indígenas.

Hernán Cortés (principios del siglo XVI)

A principios del siglo XVI, Hernán Cortés descubrió el preciado “xocolatl” de los aztecas, una bebida amarga y espumosa hecha de granos de cacao fermentados, durante su exploración del Nuevo Mundo.

Esta bebida, esencial en los rituales aztecas y apreciada por la nobleza, se condimentaba con extracto de vainilla y chile, ofreciendo un sabor novedoso a los europeos. Cortés comunicó sus hallazgos, incluyendo el método de preparación del xocolatl y su importancia cultural, al rey Carlos I de España, utilizando el término «cacao» para describir el grano y la bebida, sin hacer referencia a «cocoa».

Este encuentro introdujo el cacao en Europa, inicialmente recibido con curiosidad. Con el tiempo, adaptaciones como la adición de azúcar convirtieron el chocolate en un lujo predilecto de la aristocracia, y el "cacao" sentó las bases para su asimilación lingüística y cultural en Europa. Esto marcó el inicio de la perdurable fascinación de Europa por el chocolate, que pasó de ser una exótica bebida azteca a una delicia culinaria europea sin una distinción temprana entre "cacao" y "cocoa" para la planta tropical.

Los relatos de Cortés desempeñaron un papel fundamental en la trayectoria histórica del chocolate hasta convertirse en un elemento apreciado de la dieta y el lujo europeos.

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1526)

En su influyente “Historia General y Natural de las Indias” (1526), Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés proporcionó uno de los primeros relatos europeos detallados del árbol del cacao y sus semillas, ofreciendo una rica descripción de las semillas del cacao basada en la observación directa en el Nuevo Mundo.

Oviedo anotó meticulosamente el cultivo, la apariencia y los usos indígenas de Theobroma cacao, adhiriéndose estrictamente al término “cacao” sin hacer referencia a “cacao”, preservando la terminología original que encontró.

Bernardino de Sahagún (finales del siglo XVI)

A finales del siglo XVI, Bernardino de Sahagún, fraile franciscano y etnógrafo, compiló el “Códice Florentino”, una obra etnográfica sin precedentes que ofrece una visión exhaustiva de la sociedad azteca, incluidas sus prácticas agrícolas, hábitos alimentarios y sistemas económicos.

En este exhaustivo estudio, Sahagún dedicó gran atención al cultivo y uso del cacao entre los aztecas, proporcionando uno de los relatos más antiguos y detallados de su papel en su cultura. Sus escritos describen meticulosamente cómo los aztecas veneraban el cacao no solo como alimento, sino como un poderoso símbolo de riqueza y estatus social, a menudo utilizado en rituales religiosos y como moneda. Sahagún, fiel a la terminología de sus informantes indígenas, utilizó sistemáticamente el término «cacao» para describir la planta y sus productos, reflejando sus raíces náhuatl originales, sin ninguna referencia a la «cacao».

Al utilizar el término «cacao» en toda su documentación, la obra de Sahagún preserva la autenticidad lingüística y cultural de la relación azteca con el cacao. Sus detalladas observaciones proporcionan información invaluable sobre las prácticas precolombinas y subrayan la importancia del cacao en la cultura azteca, mucho antes de la adaptación europea del producto y el eventual cambio lingüístico que introdujo el término «cocoa» en el inglés.

José de Acosta (1590) :

En 1590, José de Acosta, un misionero jesuita y naturalista español, publicó “Historia Naturalis”, una obra completa que detalla sus observaciones del mundo natural y las culturas indígenas del Nuevo Mundo.

En este texto fundamental, Acosta ofrece una de las primeras perspectivas europeas sobre el papel y la importancia del cacao en las sociedades indígenas. Su narrativa hace un fuerte énfasis en el término "cacao", fiel a la terminología empleada por las poblaciones nativas con las que se encontró. El uso que hace Acosta del término "cacao" es deliberado, lo que refleja su compromiso con la documentación precisa de las costumbres y prácticas relacionadas con este importante cultivo.

La obra de Acosta destaca especialmente por su exploración de la importancia económica y social del cacao en las comunidades indígenas, destacando cómo los granos de cacao no solo se consumían como bebida, sino también como moneda. Describió minuciosamente los métodos de preparación y los rituales culturales en torno al consumo del cacao, ofreciendo una perspectiva de la compleja relación entre los pueblos del Nuevo Mundo y este cultivo vital.

No se menciona el término “cacao” en los relatos de Acosta, lo que indica que la distinción entre “cacao” como producto crudo y “cocoa” como forma procesada aún no había surgido en el léxico europeo en el momento de sus escritos.

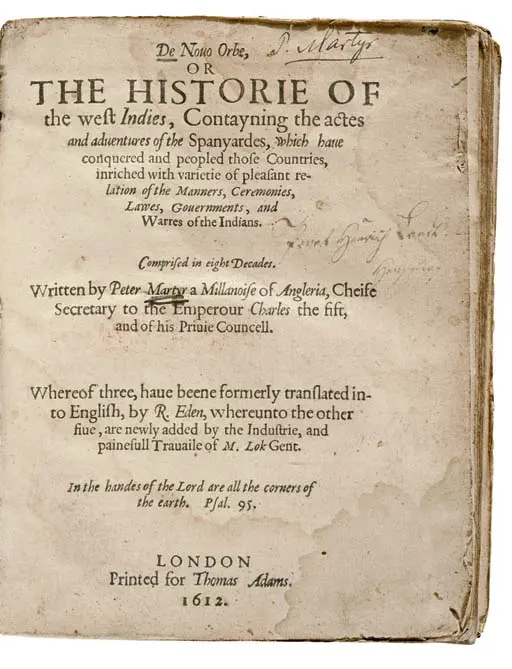

Pedro Mártir de Angiera (principios del siglo XVI) :